Как устроено тело муравья. Какие органы есть у муравья и как они работают. Чем отличается строение муравья от других насекомых. Какие особенности анатомии позволяют муравьям быть такими сильными и выносливыми.

Содержание

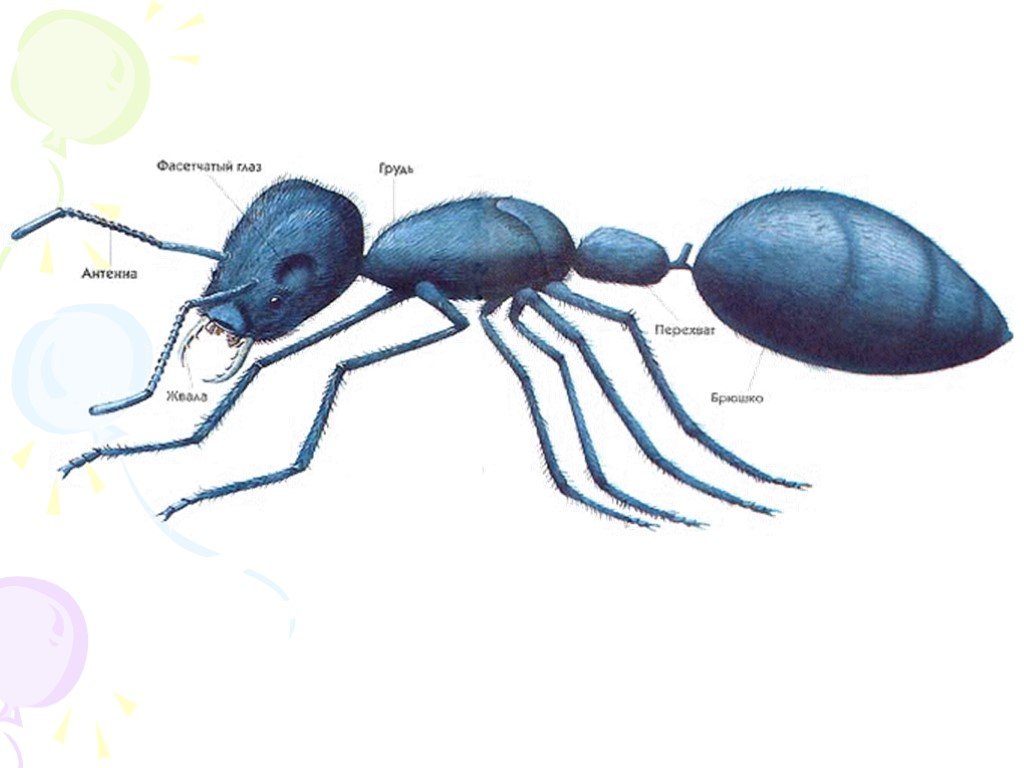

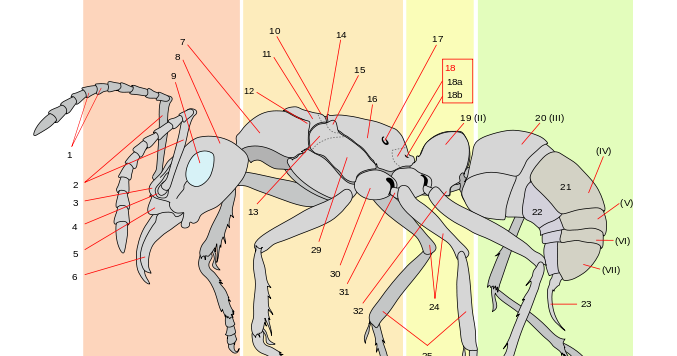

Внешнее строение муравья

Тело муравья состоит из трех основных отделов:

- Голова

- Грудь (мезосома)

- Брюшко, соединенное с грудью стебельком

Такое строение характерно для всех представителей отряда перепончатокрылых, к которому относятся муравьи. Однако у муравьев есть ряд уникальных особенностей:

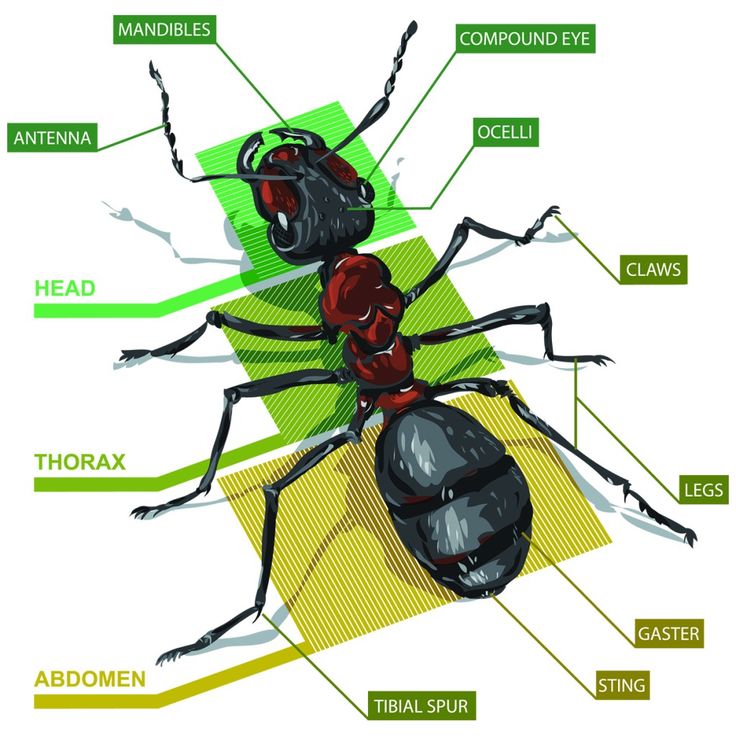

Голова муравья

На голове муравья расположены:

- Усики-антенны для восприятия запахов и тактильных ощущений

- Сложные фасеточные глаза

- Три простых глазка для определения освещенности

- Мощные жвалы (мандибулы) для переноски предметов и защиты

Интересный факт: мозг муравья содержит около 250 000 нейронов, что позволяет им демонстрировать сложное социальное поведение.

Грудь (мезосома) муравья

Грудной отдел муравья включает:

- Три пары ног

- Мощную мускулатуру

- Дыхальца для поступления воздуха

У крылатых особей (самцов и молодых самок) на груди также крепятся две пары крыльев, которые сбрасываются после брачного полета.

Брюшко и стебелек муравья

Брюшко содержит большую часть внутренних органов. Оно соединено с грудью тонким стебельком, который может состоять из одного или двух сегментов. Такое строение придает муравьям большую подвижность.

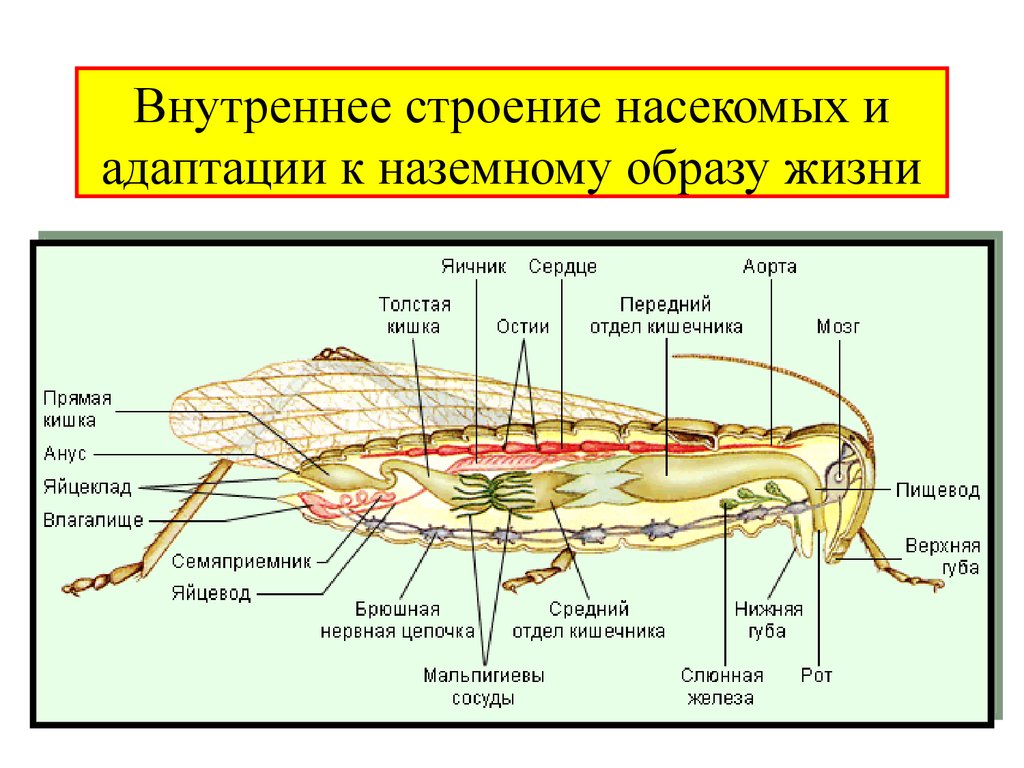

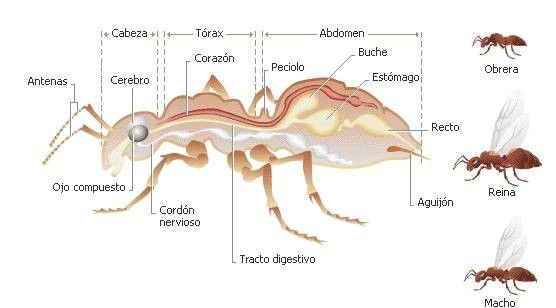

Внутреннее строение муравья

Пищеварительная система

Пищеварительная система муравья включает:

- Глотку

- Пищевод

- Зоб для хранения пищи

- Желудок

- Кишечник

Интересная особенность: в зобе муравьи могут хранить жидкую пищу для кормления других особей — это называется трофаллаксис.

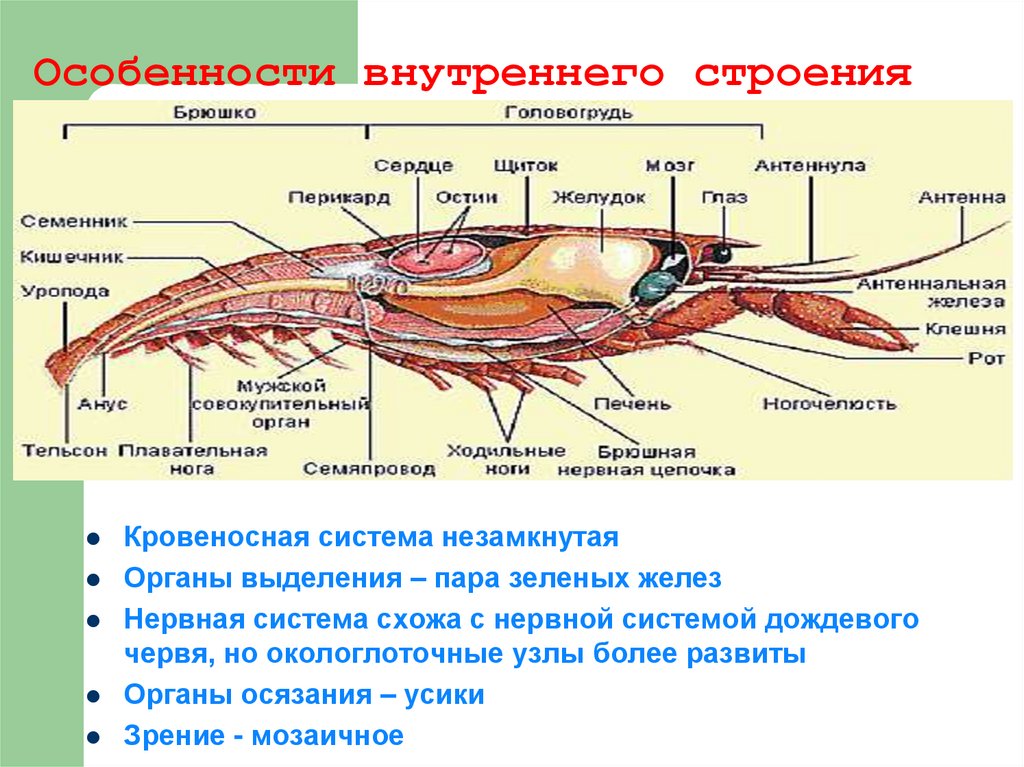

Кровеносная система

У муравьев, как и у других насекомых, открытая кровеносная система. Вместо крови по телу циркулирует гемолимфа. Функцию сердца выполняет спинной сосуд.

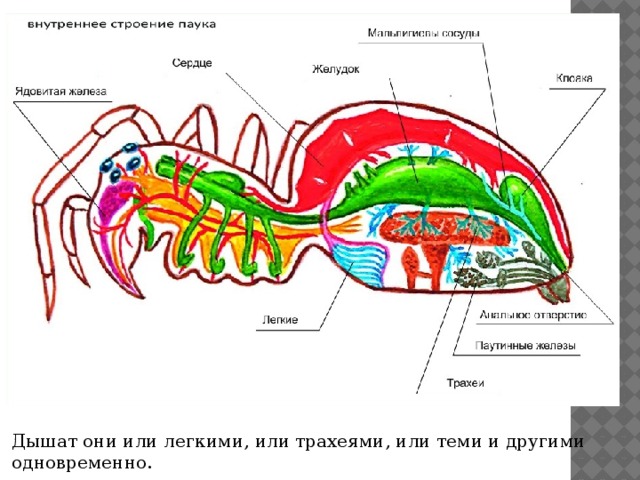

Дыхательная система

Муравьи дышат с помощью трахейной системы — сети тонких трубочек, пронизывающих все тело. Воздух поступает через дыхальца на груди и брюшке.

Нервная система

Нервная система муравья состоит из:

- Головного мозга

- Брюшной нервной цепочки

- Сети нервов по всему телу

Несмотря на малые размеры, мозг муравья очень эффективен в обработке сенсорной информации и координации сложного поведения.

Органы чувств муравья

Зрение

Муравьи обладают сложными фасеточными глазами, состоящими из множества отдельных омматидиев. Угол зрения одного омматидия у лесного муравья составляет около 3,5°. Муравьи способны различать движение и воспринимать ультрафиолетовое излучение.

Обоняние

Основной орган обоняния муравьев — усики-антенны. На них расположены тысячи сенсорных рецепторов, позволяющих различать сложные запахи и феромоны. Муравьи способны воспринимать запахи, недоступные человеческому обонянию.

Осязание

По всему телу муравья расположены чувствительные волоски, воспринимающие прикосновения и вибрации. Особенно много тактильных рецепторов на усиках.

Вкус

Органы вкуса расположены на усиках, нижней губе и максиллах муравья. Муравьи различают четыре основных вкуса — сладкий, соленый, кислый и горький. Порог чувствительности к сахару у муравьев выше, чем у человека.

Особенности строения разных каст муравьев

Рабочие особи

Рабочие муравьи — это стерильные самки. Их особенности:

- Отсутствие крыльев

- Небольшие размеры

- Развитые жвалы и мускулатура

- Недоразвитые яичники

Матка (королева)

Матка — это плодовитая самка. Ее отличия:

- Крупные размеры

- Большое брюшко с развитыми яичниками

- Наличие крыльев до брачного полета

Самцы

Самцы живут недолго и нужны только для оплодотворения. Их особенности:

- Наличие крыльев

- Крупные глаза и усики

- Слабые жвалы

Уникальные анатомические особенности муравьев

Метаплевральные железы

Эти железы, расположенные в груди, вырабатывают антибиотические вещества, защищающие муравья от бактерий и грибков. Это важное эволюционное приспособление для жизни в больших колониях.

Ядовитые железы

У многих видов муравьев есть ядовитые железы, расположенные в брюшке. Они вырабатывают муравьиную кислоту или другие токсичные вещества для защиты и нападения.

Зоб

Зоб муравья может значительно растягиваться, позволяя хранить большое количество жидкой пищи для кормления других особей.

Экзоскелет

Прочный хитиновый экзоскелет муравья позволяет ему выдерживать огромные нагрузки относительно своего веса. Муравей способен поднимать вес, в 50 раз превышающий вес его тела.

Как анатомия муравья связана с его поведением?

Уникальное строение тела муравья тесно связано с его социальным образом жизни и разделением труда в колонии:

- Мощные жвалы и сильные ноги позволяют рабочим особям эффективно выполнять различные задачи — от строительства гнезда до добычи пищи.

- Развитая система феромонных желез обеспечивает сложную химическую коммуникацию между особями.

- Способность к трофаллаксису (обмену пищей) поддерживает социальные связи в колонии.

- Различия в строении каст (рабочие, солдаты, матки) отражают их специализацию.

Таким образом, анатомия муравья — это результат миллионов лет эволюции, позволивший этим насекомым стать одними из самых успешных животных на планете.

Вопросы и ответы о строении муравья

Сколько ног у муравья?

У муравья, как и у всех насекомых, 6 ног. Они прикреплены к грудному отделу и состоят из нескольких сегментов: тазик, вертлуг, бедро, голень и лапка с коготками.

Есть ли у муравьев уши?

У муравьев нет ушей в привычном понимании. Однако они способны воспринимать вибрации субстрата с помощью специальных рецепторов на ногах. Некоторые виды также могут улавливать звуковые волны антеннами.

Как дышат муравьи?

Муравьи дышат через систему трахей — тонких трубочек, пронизывающих все тело. Воздух поступает через дыхальца — небольшие отверстия на груди и брюшке. Такая система позволяет доставлять кислород непосредственно к тканям, минуя кровеносную систему.

Есть ли у муравьев мозг?

Да, у муравьев есть мозг, расположенный в голове. Он состоит из нескольких отделов и содержит около 250 000 нейронов. Несмотря на малые размеры, мозг муравья очень эффективен в обработке информации и координации сложного поведения.

Какой орган отвечает за обоняние у муравья?

Основным органом обоняния у муравьев являются усики-антенны. На них расположены тысячи сенсорных рецепторов, способных улавливать различные запахи и феромоны. Это позволяет муравьям эффективно ориентироваться и общаться друг с другом.

Изучение анатомии муравьев продолжает удивлять ученых. Эти маленькие насекомые демонстрируют удивительные адаптации, позволяющие им процветать в самых разных условиях. Дальнейшие исследования их строения могут привести к новым открытиям в области биомеханики, нейробиологии и социального поведения животных.

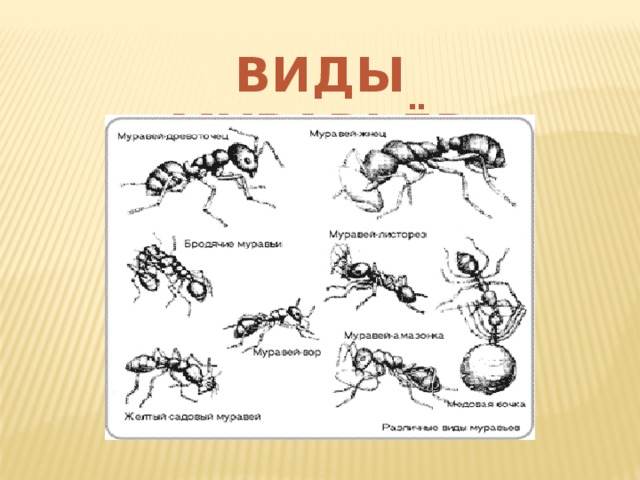

отличительные особенности и интересные факты

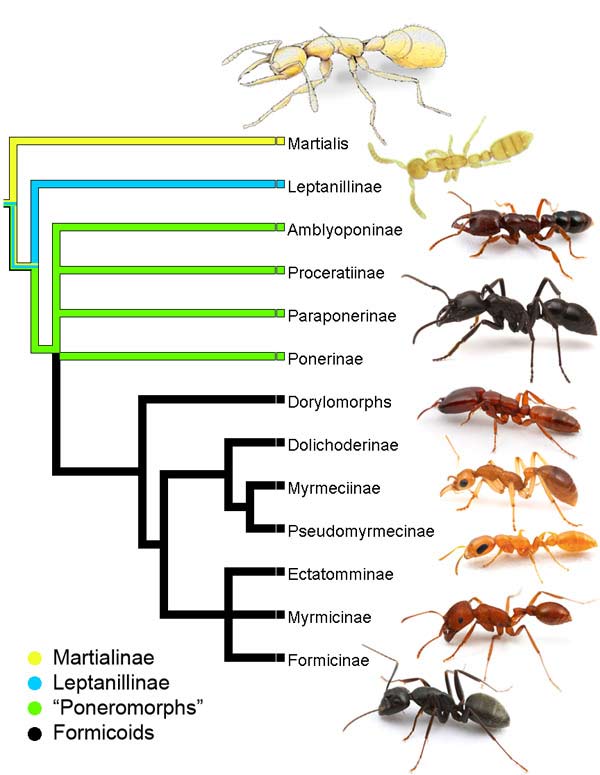

Муравьи относятся надсемейству муравьиных отряда перпончатокрылых. Эти удивительные насекомые существуют на планете со времен динозавров, они создают колонии до нескольких миллионов особей. Известно более 12 тысяч видов муравьиных, чей суммарный вес равен суммарному весу всего человечества — на каждого жителя земли приходится количество муравьев равное его весу.

Мураши могут создавать симбиоз с растениями или другими насекомыми, поднимать вес в несколько тысяч раз больше собственного, а также «разгоняться» до 7,6 см в секунду, что равно примерно 53 км в час по человеческим меркам. Еще эти малыши способны учиться наблюдая за другими, «слышат» ногами и различают друг друга по запаху — у каждой колонии он свой. Давайте разберемся в строении тела муравья, чтобы лучше понимать этих удивительных насекомых.

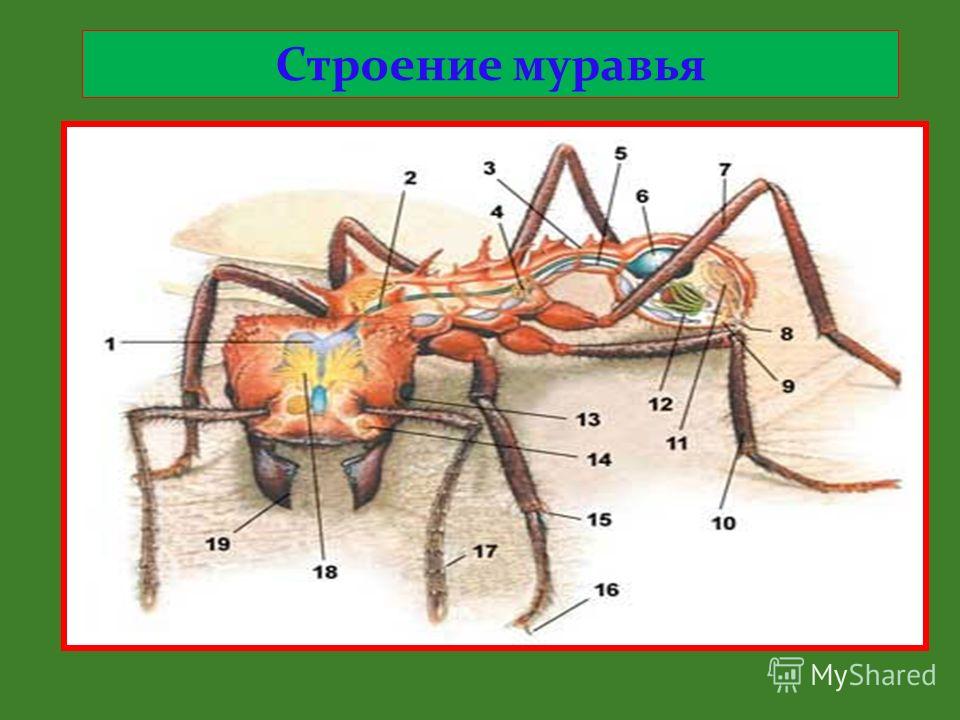

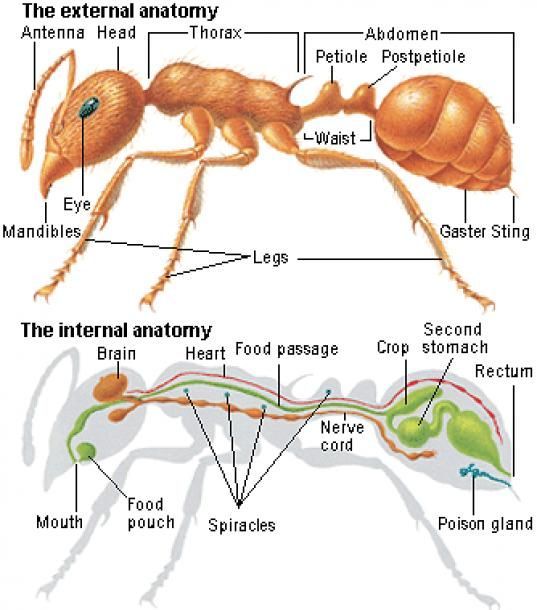

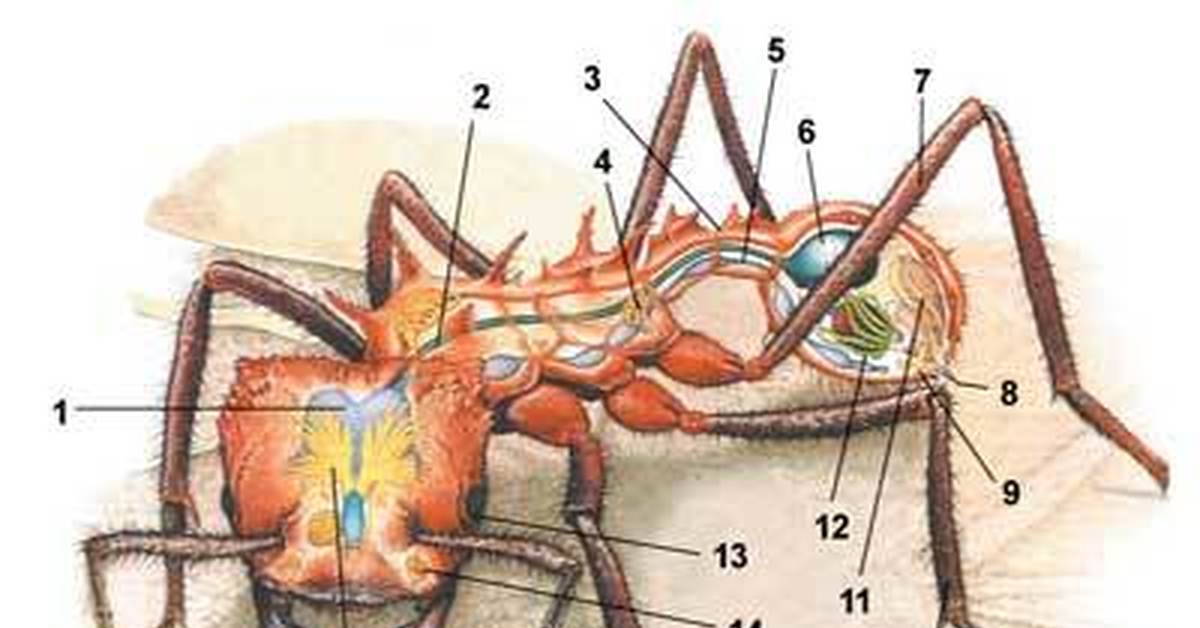

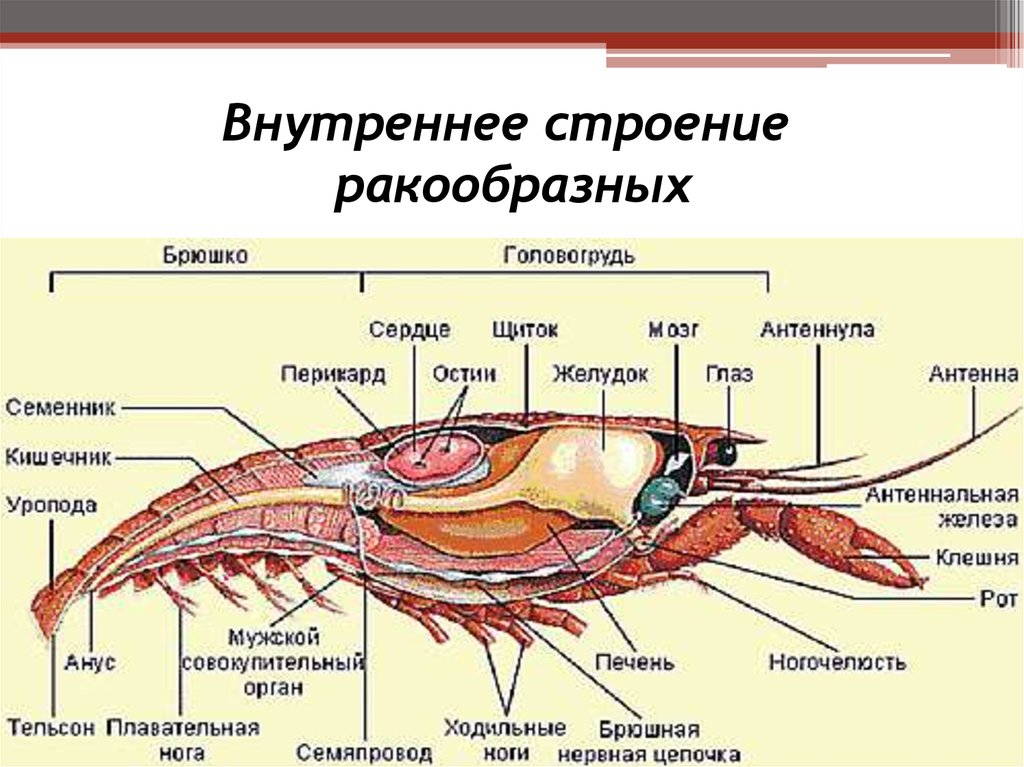

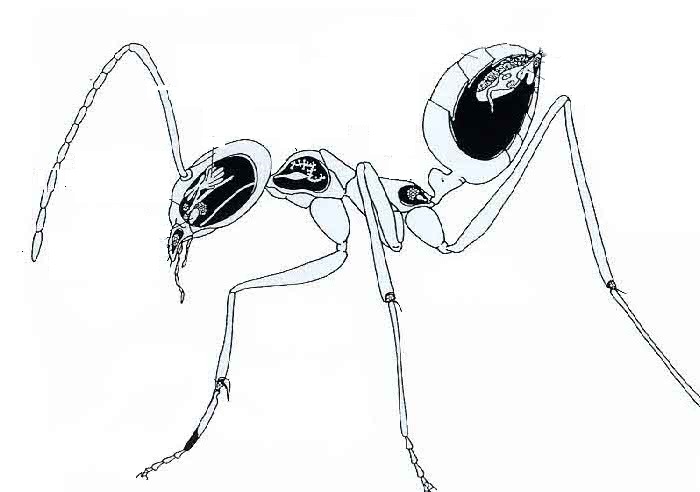

Внешнее устройство

Внешнее строение муравья выглядит следующим образом: брюшко, иногда с жалом, а иногда без него, через стебелек соединяется с грудью, состоящей из передне, средне и заднеспинки, к которым крепятся голова и ноги. На голове находятся простые глаза, для определения освещенности и плоскости наклона, а также сложные фасеточные глаза, жгутики-усики-мандибулы-антеннки, состоящие из рукоятей и лобных валиков, наличник и жвалы. Ноги состоят из лапки с двумя коготками и клейкой подушечкой, для удержания на ровных поверхностях, шпоры для чистки антенн-усиков, голени, бедра, а также вертлуга, крепящегося к тазику. Все тело покрыто хитиновой защитой, придающей ему прочность.

На голове находятся простые глаза, для определения освещенности и плоскости наклона, а также сложные фасеточные глаза, жгутики-усики-мандибулы-антеннки, состоящие из рукоятей и лобных валиков, наличник и жвалы. Ноги состоят из лапки с двумя коготками и клейкой подушечкой, для удержания на ровных поверхностях, шпоры для чистки антенн-усиков, голени, бедра, а также вертлуга, крепящегося к тазику. Все тело покрыто хитиновой защитой, придающей ему прочность.

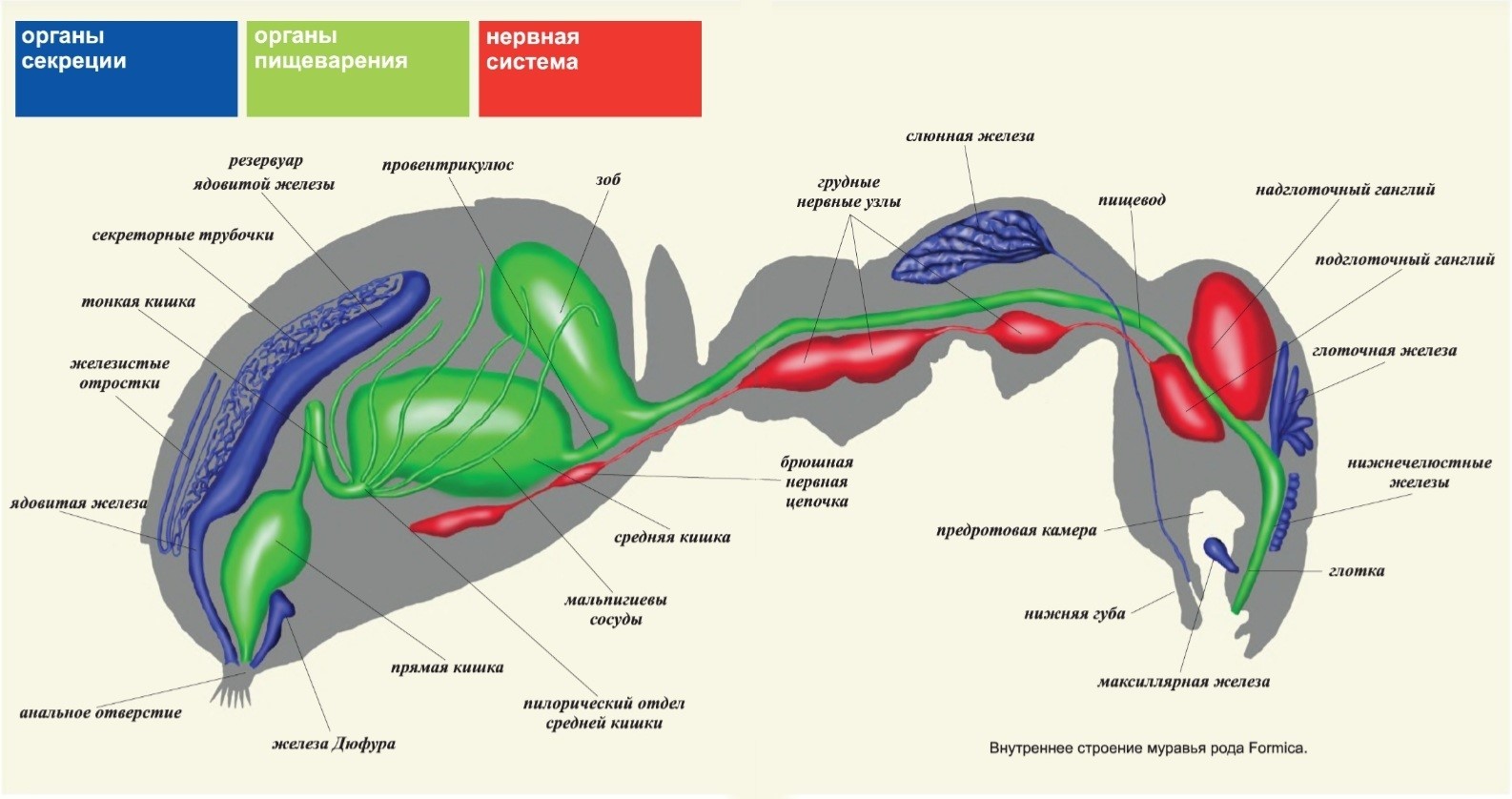

Внутреннее строение муравьев

Несмотря на небольшие размеры, строение муравья довольно функционально. В голове расположен мозг на 250-500 тысяч нейронов, соединенный с телом нервной системой, включающей грудные и брюшные ганглии. Через антенны-усики в мозг поступает информация о запахах и вкусах, а также текстуре предметов. Эту информацию насекомые могут передавать друг другу. Также через усики мураши общаются. Глаза у разных видов отличаются, они могут видеть как на сотни метров или на несколько десятков сантиметров, в зависимости от условий обитания насекомого.

Пищеварительная система состоит из: жвал, которыми захватывается и пережевывается пища, желудка, кишечника, а также зоба, в котором хранится жидкая переваренная пища. При необходимости насекомые могут кормить друг друга используя свои зобики. У некоторых видов существуют даже специальные муравьи-кормушки, которые используют для создания запасов корма.

Особенностью строения муравья является развитая эндокринная система: Дюфурова железа выделяет феромоны-метки, для отслеживания перемещений насекомого; мандибулярная выделяет феромоны тревоги; метаплевральная вырабатывает антибиотики, заглоточная производит корм для питания личинок, а ядовитая железа служит средством защиты или нападения.

Кровеносной системы, а также сердца, в прямом понимании, у этих насекомых нет. Ее заменяет спинной сосуд, распределяющий по телу бесцветную гемолимфу, обеспечивающую обменные процессы в организме.

Маленькие чудеса

Как видим, строение муравьев довольно сложное, их организм создан так, чтобы полностью соответствовать условиям обитания, иметь возможность быстро перемещаться на большие расстояния, атаковать, защищаться, кормить расплод, а также противостоять микробам и вирусам. Это совершенная система, формировавшаяся тысячелетиями, удивительная и самодостаточная. Помните об этом, когда захотите заказать муравьиную ферму.

Это совершенная система, формировавшаяся тысячелетиями, удивительная и самодостаточная. Помните об этом, когда захотите заказать муравьиную ферму.

Посмотрите, что входит в каждый комплект:

Анатомическое строение муравья | Клуб Любителей Муравьев

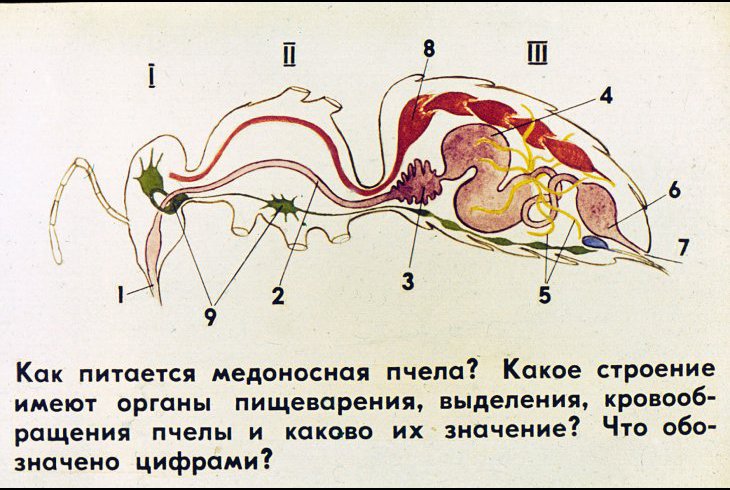

Органы пищеварения

| 1 — Нижняя губа; 2 — Предротовая камера; 3 — Глотка; 4 — Пищевод; 5 — Зоб; 6 — Провентрикулюс; 7 — Средняя кишка; 8 — Пилорический отдел средней кишки; 9 — Тонкая кишка; 10 — Прямая кишка; 11 — Анальное отверстие; 12 — Максиллярная железа; 13 — Нижнечелюстные железы; 14 — Глоточная железа; 15 — Слюнная железа. |

Органы пищеварения у муравьев разделяются на предротовую камеру и собственно пищеварительный тракт.

Предротовая камера – это сферическая полость, расположенная над нижней губой и под глоткой. Она служит приемником для жидкой и полужидкой пищи, а также для различных остатков после чистки тела. В предротовой камере происходит «сортировка» пищи – всё съедобное попадает в рот, а несъедобные частицы выделяются в виде комочков, имеющих форму камеры.

В предротовой камере происходит «сортировка» пищи – всё съедобное попадает в рот, а несъедобные частицы выделяются в виде комочков, имеющих форму камеры.

Пищеварительный тракт состоит из переднего, среднего и заднего отделов. Передний отдел у взрослых муравьев состоит, пищевода, зоба и провенрикулюса. За несколько вздутой глоткой, находящейся в передней части головы и открывающейся ротовым отверстием, следует длинный пищевод, проходящий через всю грудь насекомого. Зоб, слепой отросток пищевода, у многих муравьев может сильно раздуваться. По образному выражению, зоб – это «общественный желудок» муравьев. Пища, хранящаяся в нем, распределяется среди всего населения гнезда.

Интересно строение провентрикулюса, или жевательного желудка, — последнего отдела передней кишки. Как показали исследования Эйзнера и его соавторов (Eisner 1957; Eisner, Brown, 1958; Eisner, Happ, 1958), сложное строение этого отдела имеет большое функциональное значение. У примитивных муравьев(например муравьи подсемейства Myrmicinae) прохождению пищи из зоба в желудок препятствует только кольцевой мышечный сфинктор, поэтому зоб не может в полной мере функционировать как «общественный желудок». Трофаллаксис у этих муравьев развит слабо, длительное время хранить пищу в зобу они также не способны. У Formicinae и Dolichoderinae появляются специальные приспособления, позволяющие без мышечных усилий удерживать пищу в зобу. Провентрикулюс у этих муравьев жесткий и склеротизированный, а чашеобразные и куполообразные структуры образуют клапаны, которые автоматически не пропускают пищу в желудок.

Трофаллаксис у этих муравьев развит слабо, длительное время хранить пищу в зобу они также не способны. У Formicinae и Dolichoderinae появляются специальные приспособления, позволяющие без мышечных усилий удерживать пищу в зобу. Провентрикулюс у этих муравьев жесткий и склеротизированный, а чашеобразные и куполообразные структуры образуют клапаны, которые автоматически не пропускают пищу в желудок.

Во вздутой средней кишке, которую обычно называют желудком, происходит основное переваривание пищи. По данным Эйра(Ayre, 1963) у Camponotus herculeanus только здесь выделяется протеаза и преимущественно здесь же – липаза. Из ферментов, разлагающих углеводы, он обнаружил лишь небольшое количество инвертазы. Однако у Formica polyctena в этом отделе активно разлагаются мальтоза, сахароза и мелитоза и слабее мелобиоза, раффиноза, трегалоза и крахмал(Graf, 1964).

Возле средней кишки Serviformica локализуются симбиоциты – сильно видоизмененные клетки, содержащие симбиотические бактерии.

Задняя кишка подразделяется на три отдела: пилорический отдел, тонкую кишку и прямую кишку, или ректум. Последняя сильно вздута, снабжена мошной мускулатурой и открывается в анальную трубочку.

У Formica имеются следующие парные железы, принимающие участие в процессе пищеварения: максиллярные (нижнечелюстные), слюнные (лабиальные) и глоточные. У F. polyctena экскреты этих желез разлагают следующие углеводы: мальтозу, сахарозу, мелитозу, мелобиозу, раффинозу, трегалову и крахмал (Graf, 1964).

Максиллярные железы открываются в глотку. У С. herculeanus они выделяют главным образом инвертазу и в меньшей степени — амилазу, т.е. ферменты, переваривающие углеводы (Ayre, 1963).

Лабиальные (слюнные) железы располагаются в груди и гомологичны прядильным железам личинок. Их две, но протоки этих желез сливаются вместе и образуют один непарный проток, открывающийся в нижней губе. У F. rufa на каждом из парных протоков перед слиянием имеются слепые отростки, способные раздуваться, служащие для хранения экскрета (Meinert, пo Wheeler, 1910). У С. herculeanus основной фермент, выделяемый этой железой — амилаза (Ауге, 1963).

У С. herculeanus основной фермент, выделяемый этой железой — амилаза (Ауге, 1963).

Как показали исследования Гессвальда и Клофта (Gosswald, Kloft, 1957—1960) с применением радиоактивного фосфора, экскрет лабиальных желез служит для кормления цариц и личинок половых особей. Меченый фосфор из желудка через 24 часа попадает в эти железы, а затем уже экскрет распределяется в гнезде.

Глоточные (фарингеальные или, правильнее, постфарингеальные) железы муравьев не гомологичны глоточным железам других перепончатокрылых, например, пчел (Otto, 1958b). У С. herculeanus экскрет глоточных желез содержит небольшое количество липазы и следы амилазы (Ауге, 1963). Опыты с радиоактивным фосфором показали, что у Formica из железы этот экскрет поступает в зоб и затем распределяется между всеми особями гнезда (Naarman, 1963).

Кроме перечисленных желез, с ротовым аппаратом муравьев связаны парные мандибулярные (челюстные) железы, открывающиеся в основании жвал. К процессу пищеварения эти железы, по-видимому, не имеют отношения. Считается, что они выделяют вещества, используемые для склеивания частиц почвы при постройке гнезда или для изготовления картона (Donisthorpe, 1915). У ряда видов из подсемейств Myrmicinae и Dorylinae эти железы выделяют пахучие вещества — торибоны (Wilson, 1963b).

Считается, что они выделяют вещества, используемые для склеивания частиц почвы при постройке гнезда или для изготовления картона (Donisthorpe, 1915). У ряда видов из подсемейств Myrmicinae и Dorylinae эти железы выделяют пахучие вещества — торибоны (Wilson, 1963b).

Органы выделения

M — мальпигиевы сосуды

Органы выделения представлены у муравьев малышгиевыми сосудами, впадающими в пилорический отдел задней кишки. Функцией их является выведение из организма конечных продуктов обмена веществ, главным образом мочевой кислоты.

Мускулатура

Хитиновый наружный скелет служит основой, к которой прикрепляются поперечнополосатые скелетные мышцы. У рабочих строение мышечной системы проще, поскольку у них отсутствует летательная мускулатура, имеющаяся у самцов и самок. Однако у последних она, после сбрасывания крыльев, резорбируется и идет на образование экскрета, которым выкармливаются личинки .

Дыхательная система

Дыхательная система муравьев, как и у подавляющего большинства других насекомых, трахейная. Трахеи открываются наружу дыхальцами, или стигмами . Дыхальца имеются между среднегрудью и эпинотумом (заднегрудные), на эпинотуме, на стебельке у основания чешуйки и на каждом из сегментов брюшка.

Трахеи открываются наружу дыхальцами, или стигмами . Дыхальца имеются между среднегрудью и эпинотумом (заднегрудные), на эпинотуме, на стебельке у основания чешуйки и на каждом из сегментов брюшка.

Кровеносная система

Гемолимфа («кровь») муравьев — бесцветная жидкость. Она циркулирует по телу насекомого благодаря работе спинного сосуда («сердца») — мускулистой трубки, проходящей вдоль всей спинной поверхности тела.

Центральная нервная система

1a — надглоточный ганглий; 1b — подглоточный ганглий; 2 — грудные нервные узлы; 3 — брюшная нервная цепочка.

Центральная нервная система насекомых состоит из ряда ганглиев, связанных между собой. У Formica имеются следующие ганглии: надглоточный, подглоточный, три грудных (соответствующие каждому сегменту груди) и несколько небольших брюшных.

Сравнительные размеры и форма надглоточного ганглия

рабочего(1), матки(2) и самца(3) Serviformica fusca.

Наиболее важной частью является надглоточный ганглий, или «мозг» муравьев, в котором образуются временные связи. Объем «мозга» относительно наибольший у рабочих, меньше у самок и самый маленький у самцов . По данным Маршала (Marchal, по Шовену, 1953), объем мозга Formica составляет 1/280 объема тела, у Dytiscus это отношение равно 1/4200, у Ichneumon — 1/400 и у медоносной пчелы – 1/174.

Временные связи образуются у муравьев в грибовидных телах, являющихся аналогом коры головного мозга позвоночных. Размеры грибовидных тел муравьев связаны со способностью различных видов к образованию условных рефлексов (Brun, 1959). У рабочих Formica (Marchal, по Шовену, 1953) грибовидные тела составляют 1/2 объема мозга, у самок они относительно меньше, а у самцов совсем маленькие. Для сравнения отметим, что у медоносной пчелы, несмотря на то, что мозг их относительно больше, грибовидные тела составляют всего 1/15 размеров мозга.

Органы чувств

Зрение

Органы зрения представлены большими фасеточными глазами и тремя простыми глазками,

имеющимися у всех каст. Функция глазков пока не очень ясна. Имеются данные (Homann, 1924),

Функция глазков пока не очень ясна. Имеются данные (Homann, 1924),

что Formica с глазками, покрытыми непрозрачным лаком, ведут себя как слепые. Сложный глаз

состоит из большого количества отдельных омматидиев. Для разрешающей способности глаза

большое значение имеет угол зрения отдельных омматидиев. Например, у пчелы этот угол около 1°, а у уховертки — 8°, так что там, где уховертка видит только одну точку, пчела различает 64 (Шовен, 1953). У F. rufa угол зрения отдельного омматидия рабочего 3,5 , но насекомое может различать сферу при телесном угле 2,5° (Homann, 1924). Еще старыми наблюдениями Леббока и Фореля (Леббок, 1898; Forel, 1886а) было установлено, что муравьи собирают своих личинок на границе видимого и инфракрасного света (800 ммк), но избегают темной для нас зоны ультрафиолетовых лучей (380—330 ммк). Они уносят личинок под сосуд с сероуглеродом, поглощающим ультрафиолетовые лучи, но прозрачным для нас, предпочитая его экрану, зачерненному окисью никеля, пропускающей ультрафиолетовые лучи, но непрозрачной для видимых. Наиболее активно стимулирует у муравьев перенос личинок зона от 600 до 575 ммк (желтый свет) (Эббот, по Шовену, 1953). В последние годы (Vowles, 1950) доказано, что муравьи, так же как и пчелы, способны воспринимать направление колебаний поляризованного света.

Наиболее активно стимулирует у муравьев перенос личинок зона от 600 до 575 ммк (желтый свет) (Эббот, по Шовену, 1953). В последние годы (Vowles, 1950) доказано, что муравьи, так же как и пчелы, способны воспринимать направление колебаний поляризованного света.

Обоняние

Запах муравьи воспринимают жгутиком усиков. Муравьи великолепно различают тончайшие оттенки запаха, непостижимые для нас. Однако мнение старых авторов (Леббок, 1898; Forel, 1921 и др.), что муравьи способны различать по запаху даже направление следа, было опровергнуто опытами Шовена (Шовен, 1960).

Вкус

Органы вкуса муравьев расположены на жгутиках усиков, на нижней губе и, по-видимому, на максиллах. На жгутиках усиков, возможно, органами вкуса являются многочисленные здесь пластинки, пронизанные порами (Кунце, Минних, по Шовену, 1953). При помощи антеннальных органов муравьи способны отличать чистую воду от подслащенной или ощущать в ней примесь кислоты или хинина (A. Schmidt, 1938). Порог чувствительности муравьев к сахарозе выше, чем у человека, и гораздо выше, чем у пчелы. Так, по данным Фриша (приведены до Шовену, 1953),

Schmidt, 1938). Порог чувствительности муравьев к сахарозе выше, чем у человека, и гораздо выше, чем у пчелы. Так, по данным Фриша (приведены до Шовену, 1953),

человек чувствует сахарозу при разбавлении молярного раствора в воде 1 : 80, пчела — 1:8 —1 : 16, Myrmica rubida I : 100, М. rubra — 1 : 150, a Lasius niger — 1 : 200.

Восприятие звука

О восприятии звука муравьями Шовен (1953) пишет следующее: «Муравьи реагируют на звук только тогда, когда они оказываются в центре стоячих волн, а не у вершины, как млекопитающие. У насекомых, не имеющих тимпанальных органов (муравьи), раздражением, вызывающим слуховые восприятия, по-видимому, является не изменение давления, а скорость движения молекул, максимальная в центре волн. Действительно, наблюдения показали, что некоторые волоски антенн начинают колебаться при помещении насекомого в центр волн, где амплитуда движения частиц уменьшена до 2 мк (Аутрум)». Вообще, по-видимому, звук для муравьев не играет существенной роли (Wilson, 1963b).

В разных местах на теле муравьев имеются небольшие участки, густо покрытые волосками, так называемые поля щетинок. Функциональное значение этих полей было недавно расшифровано Гюбером (R. Hubert, 1962). При помощи полей щетинок на усиках муравьи воспринимают движение воздуха. Другие поля являются рецепторами силы тяжести. При горизонтальном движении ориентацию осуществляют коксальные и брюшные поля, а при вертикальном — поля шеи, петиолюса, антенн и кокс. На F. polyctena показано путем последовательного исключения полей, что для правильной ориентации должна быть подвижной хотя бы одна из систем рецепторов.

Органами тактильного чувства (осязания) являются отстоящие волоски, расположенные на всем теле, и специальные органы усиков. При помощи этих же органов муравьи воспринимают сотрясения субстрата.

Половая система и ядовитые железы.

| 1 — половая система самца Formica sp.; 2 — половая система самки Formica rufa; 3-7 — последовательные стадии развития яйцевых трубочек малого лесного муравья; 3 — начальная стадия; 6 — полностью сформировавшиеся и функционирующие яйцевые трубочки; 7 — яицевые трубочки старой особи с резорбировавшимися яйцами.  |

Половой аппарат самцов состоит из парных семенников, парных семенных протоков, которые затем сливаются в непарный семенной проток, открывающийся в эдеагус. На каждом из парных протоков перед их слиянием имеются семенные мешочки, служащие для хранения спермы. Семенники состоят из нескольких лопастей. У F. sanguinea, по данным Адлерца (по Wheeler, 1910), каждый семенник состоит из 21 лопасти. Половой аппарат самок состоит из большого количества яйцевых трубочек, открывающихся в парные яйцеводы, которые, сливаясь, образуют непарный яйцевод.

Семеприемник служит для хранения спермы, которая у муравьев сохраняется в течение всей жизни самок, так как оплодотворение у них однократное. Семеприемник снабжен специальной парной железой и открывается протоком в непарный яйцевод.

Развитие яиц до оплодотворения проходит в яйцевых трубочках. У самок F. rufa s. 1. их 45, у F. rufibarbis s. 1.— 18—20. У рабочих особей Formica также имеются яйцевые трубочки, но их значительно меньше. Так, у F. sanguinea их 3—6, у F. pratensis—2—6, у F. rufa (s. 1.) — 4—10 (Donisthorpe, 1915). Как показали последние исследования (Otto, 1958а и др ) У F. polyctena молодые рабочие имеют развитые функционирующие яичники (рис. 10, 3-6), а у старых особей яйца резорбируются.

1 — ядовитая железа: а — железистые отростки, б — секреторные трубочки, в — резервуар;

2 — железа Дюфура.

Из желез, принадлежащих половому аппарату , но изменивших свои функции, следует отметить ядовитую железу и железы Дюфура. У жалящих перепончатокрылых эти железы несут функцию ядовитых желез. Ядовитая железа имеет кислый экскрет, а дюфуровы — щелочной. У разных видов перепончатокрылых роль этих желез различна. У медоносной пчелы и шмелей, например, основное значение приобретают дюфуровы железы, a Formica являются крайним вариантом развития кислой ядовитой железы.

Ядовитая железа Formica состоит из большого мускульного резервуара служащего для хранения яда, и дорзальной железистой части. Железы представляют собой трубочки, которые одним концом открываются в центре резервуара, а с другого конца образуют парные железистые отростки Стенки трубочек состоят из полигональных клеток, каждая из которых имеет канал, начинающийся в цитоплазме и открывающийся в полость трубочки. В расправленном виде железы достигают 20 см (Wneeler, 1910).

Все представители подсемейства Formicinae не имеют жала и при защите используют челюсти и выбрызгивают экскрет ядовитой железы, причем в зависимости от преобладания того или иного способа защиты железа может быть развита по-разному (Stumper, 1952). Formica s. str. способны, сокращая мышцы резервуара, выбрасывать струю яда на расстояние около 20 см.

Состав яда Formica s. str. изучался многими авторами (Stumper, 1950, 1959а, b, 1960; Osman, Brander, 1961 и др.): 61-65% яда составляет муравьиная кислота (НСООН). Других кислот яд не содержит. 1.17-l.85% яда составляет сухое вещество, растворимое в ацетоне, в котором содержится 19,85% NH3 У зимующих или 4,83% NH3 У летних рабочих 15-17% аминокислот. Фосфатов в яде муравьев нет (Osman, Brander, 1961) Около 75% сухого вещества яда составляет пахучее вещество, по-видимому, тершшоид (Stumper, 1959a, b). Он образуется в железах Дюфура Штумпер (Stumper, 1959a, b) высказывает предположение, что это вещество является следовым феромоном, однако это предположе ние бездоказательно.

Других кислот яд не содержит. 1.17-l.85% яда составляет сухое вещество, растворимое в ацетоне, в котором содержится 19,85% NH3 У зимующих или 4,83% NH3 У летних рабочих 15-17% аминокислот. Фосфатов в яде муравьев нет (Osman, Brander, 1961) Около 75% сухого вещества яда составляет пахучее вещество, по-видимому, тершшоид (Stumper, 1959a, b). Он образуется в железах Дюфура Штумпер (Stumper, 1959a, b) высказывает предположение, что это вещество является следовым феромоном, однако это предположе ние бездоказательно.

Количество муравьиной кислоты зависит от веса муравьев (Stumper, 1951). Через три недели истраченное содержимое резервуара восстанавливается (Sauerlander, 1961). Процесс образования кислоты в организме неизвестен, и на этот счет высказывается несколько гипотез (обзор — О Rourke, 1950b). Яд муравьев обладает инсектицидными антибиотическим действием. Инсектицидное действие оказывает только муравьиная кислота (Osman, Kloft, 1961). На лягушек она действует как нервный яд и влияет главным образом на работу сердца и дыхание (Цитович, Смирнов, 1915). Антибиотическое действие связано с другими компонентами яда (Sauerlander, 1961), возможно, с терпиноидным экскретом дюфуровых желез (btumper, 1959b).

Антибиотическое действие связано с другими компонентами яда (Sauerlander, 1961), возможно, с терпиноидным экскретом дюфуровых желез (btumper, 1959b).

В Германии в 1942 г. были произведены исследования дезинсекционного действия муравьиной кислоты (Hase, 1942). Кусочки тканей со всеми стадиями развития вшей помещались в муравейники рыжих лесных муравьев. Муравьи полностью очищали ткань за 6-24 час. В парах кислоты вши гибли через несколько часов, однако яйца оставались живыми.

Источник: Длусский Г.М. «Муравьи рода Formica»

‹ Развитие муравья

Вверх

Гапло-диплоидный механизм определения пола у муравьев. ›

Анатомия муравья | Спросите биолога

Написано: Tate Holbrook

Иллюстрирован: Sabine Deviche

Показать/скрыть слова, чтобы узнать

Анатомия: части тела и как они подходят и работают вместе. …..подробнее

…..подробнее

Соединение: нечто, состоящее из двух или более частей, например химическое соединение.

Экзоскелет: жесткое покрытие корпуса… больше

Гастер: последний сегмент тела муравья.

Манибулы: челюстей.

Мезосома: 2-й сегмент тела муравья (буквально «среднее тело»).

Глазки: простых глаз, воспринимающих свет.

Черешок: 3-й сегмент тела; выпуклость на узкой «талии» муравья.

Королева: самка муравья, откладывающая яйца.

Рабочий: муравей-самка, выполняющая работу, не связанную с размножением.

Представьте, что вы размером с муравья. Будьте осторожны — встреча лицом к лицу с муравьем может быть страшной и потенциально опасной для жизни! Но если бы вы избегали того, чтобы вас съели, вы могли бы многое узнать об анатомии муравьев, рассматривая их крупным планом. У муравьев есть много частей тела, которые обычно трудно увидеть без увеличительного стекла или микроскопа. И каждая структура имеет свою особую функцию.

У муравьев есть много частей тела, которые обычно трудно увидеть без увеличительного стекла или микроскопа. И каждая структура имеет свою особую функцию.

Когда вы встречаете муравья на земле, это почти всегда рабочий муравей. Рабочие — это взрослые самки, которые не размножаются, но выполняют все другие работы, необходимые для поддержания жизни и здоровья муравьиной колонии. Если вам интересно, в колониях муравьев нет рабочих-мужчин. Как выглядят эти рабочие муравьи женского пола? Давайте посмотрим поближе.

Анатомия рабочего муравья

Все муравьи могут показаться вам одинаковыми, но если вы внимательно посмотрите на рабочих из разных видов муравьев, вы можете увидеть некоторые различия. Мы отметили некоторые из них, используя символ звездочки ( * ). Думаете, вы знаете все эти части? Попробуйте нашу деятельность по анатомии муравья.

Что внутри муравья?

Теперь, когда вы видите, как устроены муравьи и как называется каждая часть, давайте узнаем, что делает каждая часть и что у них внутри.

Второй сегмент тела муравья, мезосома, заполнен мышцами, которые приводят в действие его три пары ног. Ноги предназначены для бега — муравьи могут бегать очень быстро для своего размера. На конце каждой ноги есть крючковатый коготь, который используется, чтобы карабкаться и цепляться за предметы.

Гастер содержит сердце муравья, пищеварительную систему и химическое оружие. У некоторых муравьев есть жало, которым они впрыскивают яд во врагов. У других есть крошечное отверстие на кончике желудка, через которое они распыляют кислоту, чтобы оглушить добычу или защитить себя.

Между мезосомой и брюшком находится черешок (а у некоторых муравьев — постчерешок). Это одна из частей тела, которая отличает муравьев от других насекомых. Черешок (и постчерешок, если он есть) обеспечивает гибкое соединение, позволяя муравью сгибать брюшко вперед, чтобы ужалить или распылить.

Наконец, все тело муравья покрыто твердым экзоскелетом, который обеспечивает поддержку, защиту и барьер от потери воды.

Как муравьи находят дорогу

Вы, наверное, заметили, что мы не говорили о муравьиных головах. Как и мы с вами, муравьи используют свою голову для восприятия информации об окружающем мире. Это очень важно для их выживания и жизни колонии. Если вы посмотрите на голову муравья, вы увидите, что усики всегда двигаются вперед и назад, касаясь, пробуя на вкус и нюхая все, что находится в пределах досягаемости. Каждая антенна согнута посередине, как локоть руки человека — это еще одна уникальная особенность муравьев.

Их сложные глаза, как и глаза большинства насекомых, могут содержать сотни линз, которые в совокупности образуют единое изображение в мозгу муравья. Муравьи, использующие зрение для охоты за добычей, имеют большие сложные глаза. Другие муравьи, живущие в темных местах, имеют уменьшенные глаза и могут даже быть слепыми. У некоторых муравьев также есть три простых глаза, называемых глазками, которые улавливают свет.

Жвалы — самый важный инструмент муравья. У муравьев нет хватательных передних лап, поэтому они используют свои нижние челюсти, как человеческие руки, чтобы держать и переносить предметы. Мандибулы также можно использовать для укусов, дробления, резки, копания, борьбы и охоты. За мандибулами спрятан рот, который муравьи используют не только для еды, но и для очищения себя и товарищей по гнезду.

У муравьев нет хватательных передних лап, поэтому они используют свои нижние челюсти, как человеческие руки, чтобы держать и переносить предметы. Мандибулы также можно использовать для укусов, дробления, резки, копания, борьбы и охоты. За мандибулами спрятан рот, который муравьи используют не только для еды, но и для очищения себя и товарищей по гнезду.

Муравьиные головы, особенно глаза и нижние челюсти, бывают разных форм и размеров и дают ключ к пониманию того, какую пищу едят муравьи и какой образ жизни они ведут.

Мелкие и крупные рабочие

Рабочие муравьи выполняют всевозможную работу для своей колонии. У большинства видов все рабочие примерно одинакового размера. Однако у некоторых муравьев есть рабочие разных размеров, которые выполняют разные роли. Мелкие рабочие меньше по размеру и выполняют общую работу, такую как уход за детенышами, строительство и уборка гнезда, а также сбор пищи. Основные рабочие крупнее и специализируются на выполнении определенных задач. Например, крупные рабочие, называемые солдатами, имеют большие головы и мощные челюсти, используемые для охраны и защиты колонии.

Например, крупные рабочие, называемые солдатами, имеют большие головы и мощные челюсти, используемые для охраны и защиты колонии.

Анатомия королевы муравьев

Королевы муравьев проводят большую часть своей жизни внутри гнезда, откладывая яйца, но во время брачного сезона вы можете увидеть одну особь снаружи. У маток почти такие же части тела, как у рабочих. Однако королевы обычно намного крупнее рабочих. Большой желудок королевы содержит ее репродуктивную систему. Королевы также начинают с крыльями, но после спаривания они отрываются. В мезосоме требуется больше мышц для обеспечения полета.

Анатомия самца муравья

Единственный раз, когда вы встретите муравья-самца, это во время спаривания, потому что вскоре после этого они умирают. Как и у королев, у самцов есть крылья и мускулистые мезосомы для полета. Но самцы, как правило, не такие большие, как королевы, и имеют меньшую голову с большими глазами и более прямыми усиками.

Распространенные заблуждения о муравьях

Голова, грудь и брюшко? . .. Как и у других насекомых, у муравьев есть голова, грудная клетка и брюшко, но грудная клетка и брюшко не очевидны… Мезосома муравья включает грудную клетку и переднюю часть брюшка — они срослись. Остальная часть брюшка делится на черешок, постчерешок (при его наличии) и брюшко.

.. Как и у других насекомых, у муравьев есть голова, грудная клетка и брюшко, но грудная клетка и брюшко не очевидны… Мезосома муравья включает грудную клетку и переднюю часть брюшка — они срослись. Остальная часть брюшка делится на черешок, постчерешок (при его наличии) и брюшко.

Ой! Меня укусил муравей! … Люди обычно ошибаются, когда думают, что больно от укуса муравья. Большинство муравьев, с которыми мы сталкиваемся, слишком малы, чтобы причинять боль своими укусами. Однако даже некоторые из самых крошечных муравьев могут вводить яд через свои укусы, вызывая жжение, зуд и/или отек. Именно укус, а не укус, приносит им такие прозвища, как «огненный муравей» и «муравей-пуля».

Жизненные циклы муравьев

Муравьи, как и все живые существа, имеют индивидуальный жизненный цикл. Однако, поскольку муравьи социальны — они живут семейными группами, которые сотрудничают, чтобы строить гнезда, находить пищу и выращивать потомство — у них также есть жизненный цикл колонии. Колонии муравьев варьируются от нескольких особей до миллионов!

Колонии муравьев варьируются от нескольких особей до миллионов!

Социальный образ жизни муравьев — главная причина их успеха.

Сколько может нести муравей и сколько муравьев живет на Земле?

Это всего лишь несколько вопросов, на которые мы ответили в нашем разделе фактов о муравьях, который вы можете прочитать.

Ant Views

Убедитесь сами со своего компьютера. Войдите в нашу галерею муравьев и попробуйте наш виртуальный микроскоп, чтобы увидеть муравьев такими, какими вы их никогда раньше не видели.

Подробнее о: Лицом к лицу с Муравьями

Анатомия муравьев — AntKeepers

Содержание

Введение

Анатомия муравьев завораживает. Несмотря на то, что их скелет находится снаружи тела, они очень гибкие. Этот экзоскелет

инкапсулирует внутренние органы и мышцы муравья и служит защитой от атак.

Содержание

Экзоскелет является фундаментальной частью анатомии муравьев, обеспечивая твердую поверхность, защищающую внутренности муравья от внешней среды. Вместо нашего человеческого подхода к скелетам (например, чтобы они были внутри для начала), многие насекомые носят их снаружи. Но, как и у нас, он играет центральную роль в удержании тела вместе, обеспечивая точки крепления для мышц. (1)

Вместо нашего человеческого подхода к скелетам (например, чтобы они были внутри для начала), многие насекомые носят их снаружи. Но, как и у нас, он играет центральную роль в удержании тела вместе, обеспечивая точки крепления для мышц. (1)

Муравьев легко отличить от группы насекомых. У них отчетливый и уникальный тип тела с головой, грудной клеткой и брюшком. Но что отличает муравья от других насекомых, так это, прежде всего, сегмент между грудной клеткой и брюшком: стебель (у некоторых видов также есть так называемый постпетиолус). Второе: их антенны согнуты почти так же, как наше колено.

Петиолус и постпетиолус очень маленькие, и у некоторых видов их не всегда легко обнаружить. Но, несмотря на их размер, они очень важны для гибкости муравьев и являются важной частью их войны. Черешки дают им возможность изгибать брюшко под телом, что позволяет распылять на врага яд из их брюшных желез. (2)

Это очень крупное изображение небольшого сегмента, называемого черешком. Это то, что позволяет муравьям быть гибкими с их брюшком. Также показаны отверстия, служащие антибиотическими железами. Фото: Алекс Уайлд.

Также показаны отверстия, служащие антибиотическими железами. Фото: Алекс Уайлд.

Анатомия муравья

Муравьи имеют сложные глаза (фасетки), очень похожие на мух. Размер их варьируется в зависимости от вида. Например, у лесного муравья Formica rufa глаза большие, а у желтого лугового муравья Lasius flavus — крошечные. Скорее всего, это результат того, что последние всю жизнь проводят во мраке своих туннелей. У маток и самцов также есть три дополнительных глазка, образующих треугольник, маленькие глаза, истинное назначение которых оспаривается. (3) Кажется, что они не дают муравьям никаких визуальных образов своего окружения, а скорее воспринимают свет. У ночных стрекоз хорошо развиты глазки, что может указывать на их истинную цель навигации. (4)

Анатомия муравьев может сильно отличаться от человеческой, но у них есть небольшие сходства, которые могут помочь в понимании различных частей их тела. Например, антенны имеют ту же функцию, что и наше колено, сгибаясь посередине. При продолжении от «колена» обнаруживается множество мелких сегментов, различающихся между видами (у Formica rufa 11 сегментов).

При продолжении от «колена» обнаруживается множество мелких сегментов, различающихся между видами (у Formica rufa 11 сегментов).

Еще одной важной частью анатомии муравьев являются челюсти или нижние челюсти. У них есть две большие челюсти, верхняя губа (прикрытая), пара нижних челюстей (максилла) и нижняя губа (лабиум). Челюсти помяты и используются для убийства добычи и врагов, «распиливания» материалов и для хорошего захвата во время транспортировки. На нижней губе и нижней челюсти по два щупика. Они выглядят как маленькие сегментированные антенны, свисающие изо рта муравья.

Анатомия муравьев обычно служит примером насекомых, когда речь идет о строении их тела. Их три части тела (четыре или пять, если считать петиолус и постпетиолус) вместе с шестью ногами образуют четкую и символическую икону мира насекомых. Все ноги закреплены в грудной клетке и состоят из бедра, бедренной кости (бедренной кости), большеберцовой кости (голени) и сегментов стопы. На его конце находится шпора, которая служит отличным инструментом при очистке антенн. Изучая муравьев, вы быстро увидите демонстрацию этого ритуала очистки. В этом смысле они очень похожи на кошек, постоянно ухаживая за собой. (5)

Изучая муравьев, вы быстро увидите демонстрацию этого ритуала очистки. В этом смысле они очень похожи на кошек, постоянно ухаживая за собой. (5)

Анатомия муравьев – внутренние органы

У муравьев нет сердца, как у нас, как и у других млекопитающих, если уж на то пошло. Вместо этого у них есть одна большая (по муравьиным меркам) артерия, начинающаяся от мозга и проходящая через части тела. Кровь у них тоже не красная, а бесцветная и прозрачная.

Примерно так же, как «сердечная» артерия проходит через тело, у муравьев есть нервные волокна, проходящие через мозг и мышцы, обеспечивая средства связи между мозгом, органами и мышцами. Желудок расположен в брюшной полости вместе с большинством других крупных органов. (6)

Вместо легких у муравьев есть небольшие отверстия в их экзоскелетах, которые обеспечивают циркуляцию кислорода по телу. Это означает, что муравьи не дышат, а пропускают через себя окружающий кислород.

Ссылки

1.